En las embarcaciones hubo que soportar a ciertos pasajeros, que viajaban sin autorización, que además fueron origen de muchas epidemias y enfermedades: las ratas. A veces se podían contar por miles y, cuando la necesidad obligaba, eran objeto de auténticas cacerías, tanto para exterminarlas como en casos extremos para comerlas.

Estos roedores han sido una pesadilla desde los primeros tiempos. Evidentemente cuanto mayor era la nave más posibilidades había de una infestación de ratas, ya que había más lugares donde esconderse y anidar. Este mamífero, temido durante siglos por los navegantes, se adapta con mucha facilidad a distintos ambientes y es uno de los que tiene un ciclo de reproducción más rápido. De hecho, parece que en los únicos lugares del mundo donde no habita son los polos, aunque ahora hay ciertos estudios que demuestran lo contario.

Llegaron de Asia

Este tipo de rata es una especie que llegó hace siglos de Asia hasta el Mediterráneo y desde ahí se trasladó a América y a otros lugares costeros. Existen incluso leyendas de barcos fantasma que transportan ratas caníbales, lo que por otra parte alguna vez se ha hecho realidad al hallar naves abandonadas pobladas de roedores, que con el tiempo no encontraron otra cosa que comer más que a sus congéneres.

En esta entrada nos vamos a centrar en un texto que explica las vicisitudes de la Armada española para hacerse con la fórmula que pudiera acabar con estos roedores. Cesáreo Fernández Duro nos informa de un expediente del Ministerio de Marina, del año 1797, que muestra la voracidad de las ratas en los barcos,

Excmo. Señor: En este navío, Santísima Concepción, es tan asombroso el enjambre de ratas, que aunque desde mi destino en él di permiso para que se poblase de gatos, solo se ha conseguido que aparezcan menos por los altos; y habiéndose hecho por el Comandante del navío poner 130 libras de galleta en dos sacos, en un pañol vacío, recogiendo su llave, se ha reconocido a los quince días haberse comido las ratas hasta 65 y media libras de ambos sacos (Disquisiciones… Vol. VI, p. 601).

Una fórmula ilustrada

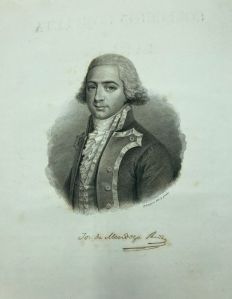

En el año 1795, según informes del comandante del navío San Ildefonso, José Ezquerra, en Portsmouth (Gran Bretaña) había un hombre que vendía unos polvos, que tras el pago de cinco ó seis guineas echaba en todos los lugares de la nave y erradicaba los roedores. Para ello previamente había que desocupar el barco, lo que provocaba alguna que otra sospecha. Ezquerra consiguió una muestra de los polvos, que mandó a José de Mazarredo y al Bailío Fr. Antonio Valdés. Una vez en la Península se le pidió al catedrático de Medicina Juan de Aréjula que los analizara, aunque alegó que no tenía los reactivos ni los aparatos necesarios, por lo que se veía en la imposibilidad de practicarlo.

Ante la llegada continua de informes de velas raídas, así como de efectos e instrumentos inutilizados por causa de estos roedores, se tomó con mucho celo el hecho de conseguir una sustancia que evitara la invasión de ratas. La fórmula se usaba con éxito también en las plantaciones de azúcar de las colonias inglesas. Cuenta Fernández Duro que en los navíos de la Compañía de la bahía de Hudson (hoy en Canadá), que habitualmente llevaban cargamentos de peletería, sus pasajeros aseguraban que jamás habían padecido el menor perjuicio por tal causa, debido a unos polvos raticidas.

España necesita adquirir la fórmula

Un año después el capitán de navío José de Mendoza y Ríos tomó cartas en el asunto y se dedicó a intentar comprar la fórmula, ya que creía que era más conveniente que adquirir sólo una porción. Su «inteligencia y celo» hicieron posible obtener el conocimiento de la receta de los mismos individuos que la vendían, y mediante una gratificación de cien guineas se ofreció la fórmula química a Mendoza, obligándose él por su parte «a no revelarlo jamás en Inglaterra, y a que tampoco se divulgaría públicamente en España».

La gran reputación que tenía el profesor Aréjula hizo que se le entregase el pliego con la fórmula, que al final necesitó varios arreglos. El catedrático español consiguió que los polvos acabaran con las ratas, pero en su empeño también murieron varios operarios. Era una pasta compuesta de arsénico, azúcar y harina. El hecho fue que para engañar a los roedores, que sospechan rápidamente que una comida podía estar envenenada, se mezclaron con galletas y cereales y se dejaron en las instalaciones del Arsenal de Cartagena. No se dio aviso de ello y varios albañiles que trabajaban en las inmediaciones creyeron que eran restos de comida y los ingirieron, lo que les provocó, a pesar de los cuidados que recibieron, la muerte en poco tiempo.

Más información

ALFÁU ASCUASIATI, Antonio. Plagas Domésticas: Historia Patologías Plaguicidas Control. Palibrio, 2012, p. 123-160.

FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo. Disquisiciones Náuticas. Madrid: Imprenta, Estereotipia y Galvanoplastia de Aribau y Cª, 1876-1881.

FLORES MOSCOSO, Ángeles, et al. Normas de seguridad en la navegación a Indias en el siglo XIX. Actas de la V Jornadas de Andalucía y América. CSIC, 1986.

GRUBBS, Samuel & HOLSENDORF, Benjamin. Manera de poner a prueba de ratas en las embarcaciones. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP), 1925, 4 (11).

LIAÑO RIVERA, Manuel. La ermita de San Telmo y la peste bubónica. Aljaranda: Revista de Estudios Tarifeños, 1991, 3, p. 13-16.

LLOYD, Bolivar J. Prevención de las enfermedades transmisibles: Manual para uso de los dueños, agentes o capitanes de buques destinados al comercio internacional y demás personas o entidades interesadas en cuestiones sanitarias marítimas. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP), 1928, 7 (3).

SKOTNES-BROWN, Jules. Scurrying seafarers: shipboard rats, plague, and the land/sea border. Journal of Global History, 2023, vol. 18, no 1, p. 108-130. [Actulización]

WILLIAMS, C. L. La inspección de los buques para determinar la presencia de ratas. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP), 1933, 12 (2).

Pingback: Roedores: una especie global, gracias a los barcos