Nota importante: las personas interesadas en realizar el II Curso de Patrimonio Marítimo Europeo, que comienza el 1 de febrero, deben escribir un mensaje a catedranaval@um.es, incluyendo los datos que les requerimos en este enlace.

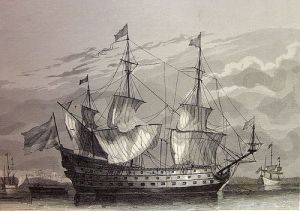

Una de las primeras expediciones científicas británicas contemporáneas (1872-76) se embarcó en el HMS Challenger, una corbeta de guerra adaptada. A bordo llevaba un importante número de reputados científicos, todos dispuestos a hacer frente a multitud de adversidades con tal de poder descubrir nuevas especies, medir la temperatura y la salinidad de las profundidades marinas, así como responder a muchas otras incógnitas que se habían planteado en el mundo de la Ciencia.

Tras servir a su país en la Royal Navy, en diferentes acciones en América y Oceanía, la corbeta Challenger, al ser asignada a la expedición científica, tuvo que ser modificada para dar cabida a laboratorios, salas de reuniones, camarotes y otros habitáculos necesarios para la investigación que se iba a llevar a cabo. Uno de los cambios reseñables fue la eliminación de casi todos los cañones, ya que la nueva misión encomendada había cambiado.

Fue promovida por la Royal Society, una de las sociedades científicas más antiguas y prestigiosas del mundo. Entre sus muchos logros estuvo la identificación de unas 4.700 nuevas especies de plantas y animales marinos.

Se recorrieron un total de 127.580 km atravesando los océanos Pacífico, Atlántico, Austral y el Círculo Antártico. Durante el viaje, la expedición llevó a cabo experimentos oceanográficos en más de 500 estaciones, observando corrientes, temperaturas del agua, clima y condiciones de la superficie del océano.

Aparte de las miles de especies de animales y plantas de los fondos marinos, se descubrieron los nódulos polimetálicos (concreciones formadas sobre un núcleo duro de procedencia biológica, que contienen minerales de enorme importancia como el manganeso, hierro, cobalto, níquel, litio y titanio) y los fangos pelágicos (se acumulan en cuencas oceánicas profundas y márgenes continentales, su descubrimiento abrió un nuevo panorama para las investigaciones sobre el clima y los océanos, ya que estos depósitos son un buen registro de las condiciones oceanográficas, bióticas y atmosféricas del pasado).

Igualmente se halló la zona más profunda del mar, que posteriormente recibió el nombre del buque, el abismo Challenger (en el océano Pacífico), que tiene unos 11.000 m de profundidad.

Entre 1880 y 1895, Thomson, y más tarde John Murray, publicaron el Informe sobre los resultados científicos del viaje del HMS Challenger durante los años 1873-1876, que consta de unos 50 volúmenes.

Justo 100 años después, otra expedición, Glomar Challenger, zarpó con la idea de llevar a cabo sondeos verticales en las profundidades marinas y se ha convertido en uno de los buques de exploración oceánica más famoso de todos los tiempos.

Para acabar

Al final del viaje, la expedición Challenger había reunido la mayor variedad de animales de aguas profundas hasta la fecha. La colección demostró la abundancia y variedad de vida marina en el fondo de todos los océanos. Las lecturas, mediciones y registros de la expedición también crearon un valioso punto de referencia histórico al que los científicos todavía se refieren hoy.

Más información

BAILEY, J. & HERBERT, S. The Background of the Challenger Expedition. American Scientist, 1972, 60, 5, p. 550-560.

HMS Challenger. A trailblazer for modern ocean science. London: Royal Museums of Greenwich, 2023.

JONES, Erika. The Challenger Expedition. Exploring the Ocean’s Depths. London: National Maritime Museum, 2022.

MURRAY, John & RENARD, Alphonse François. Report on deep-sea deposits based on the specimens collected during the voyage of HMS Challenger in the years 1872 to 1876. HM Stationery Office, 1891.

RICE, A. L. The Challenger Expedition. In DEACON, Margaret et al. Understanding the Oceans: A Century of Ocean Exploration. Routledge, 2005.

THOMSON, Charles Wyville. The Atlantic: The Voyage of the» Challenger». A preliminary account of the general results of the exploring voyage of HMS «Challenger» during the year 1873 and the early part of the year 1876. London: Macmillan, 1877. 2 vol.

TIZARD, Thomas Henry. Narrative of the Cruise of HMS Challenger: With a general account of the scientific results of the expedition. HM Stationery Office, 1882.

TRUSWELL, Elizabeth. A memory of ice: The antarctic voyage of the Glomar Challenger. ANU Press, 2019.