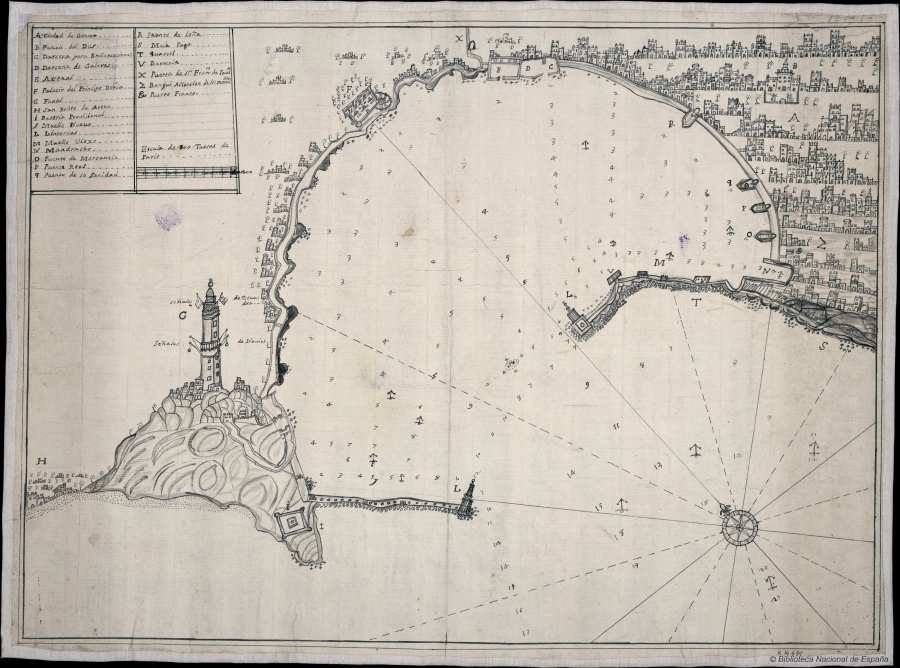

La historia de la mayoría de las islas es fascinante. Esta semana vamos a conocer una que está en Europa, en el mar de Irlanda. Es decir, que se sitúa entre Gran Bretaña e Irlanda. Se llama isla de Man (Ellan Vannin en su lengua céltica propia). Localización de la isla de Man. Fuente: Google Maps …