Arlés es una ciudad fluvial francesa, situada cerca del Mediterráneo, pero sin llegar a ser costera. Se sitúa en las orillas del río Ródano, cuyo cauce sí que comunica con este mar. Es conocida tanto por su puerto romano como porque durante meses tuvo un visitante muy famoso, Van Gogh, que allí pintó algunas de sus obras.

La ciudad de Arlés

Fue fundada por los griegos durante el siglo VI a. C., aunque allí habitaban previamente pueblos ligures. Se llamó Arelate (población de las marismas), precisamente por su situación geográfica. Tenía una posición estratégica extraordinaria, ya que daba acceso al Mediterráneo. Por otra parte, en lo referido a las rutas terrestres, formaba parte del camino que dirigía tanto a Hispania como a la península Itálica.

Ya convertida en villa romana y apoyada por el emperador Augusto, contaba con todos los edificios e instalaciones propias de su rango, como teatro, foro, circo, termas y anfiteatro.

El puente flotante

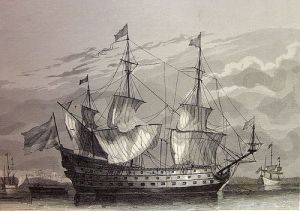

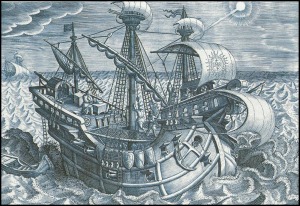

Pero lo más destacable para el Patrimonio Marítimo fue su puente de barcos. Y en esta ocasión no se hundieron para la cimentación, sino que formaron parte de la construcción como elementos flotantes. Actualmente no queda nada de él, pero contamos con relatos que narran su existencia. Como puede apreciarse en la imagen inferior, las naves sostenían la pasarela y permitían que pudiera responder a tormentas, subidas y bajadas, porque los elementos flotantes mantenían el paso firme. Para evitar que las barcas se alejaran, se construyeron dos grandes pilotes a los que estas se amarraron.

Como puede apreciarse en los dos dibujos previos, uniendo las orillas, el paso se iniciaba con una parte fija, a modo de puente tradicional, que acababa en una torre a cada lado, que daba paso al puente flotante.

Cuando las naves que querían pasar eran de grandes dimensiones, se estableció un sistema que consistía en situar en las orillas dos puentes levadizos, que se apoyaban en las torres.

Para acabar

La ciudad de las marismas, Arlés, a la orilla de un caudaloso río y muy cerca del Mediterráneo, tuvo en época romana un magnífico puente flotante, sostenido con embarcaciones, que facilitó el transporte marítimo y contribuyó a que la ciudad se mantuviera en los primeros puestos del comercio imperial hasta la llegada de los visigodos en el siglo V, cuando fue quemada y arrasada.

Más información

BROMWICH, James. The Roman remains of southern France: a guide book. Routledge, 2013.

LORENZ, Wayne F. Ancient roman water development in France. Water Resources Impact, 2005, 7, 3, p. 4-8.

LORENZ, Wayne F. & WOLFRAM, Phillip J. Arches Have No Rivals: Unique Roman Bridges Offer Clues as to How It was Done Centuries Ago. Roads & Bridges, 2007, 45, 9.

MERAZ QUINTANA, Leonardo. El Museo de la Antigua Arlés: arqueología y arquitectura. Diseño en Síntesis, 2010, 25, p. 4-15.

Reconstruction of bridge in Arelate. Blog Imperium Romanum, 2020.

VACCA-GOUTOULLI, Mireille. La taille de la pierre sur l’aqueduc romain d’Arles au Vallon des Arcs à Fontvieille (B.-du-Rh.). Revue Archéologique de Narbonnaise, 1994, 27, 1, p. 165-173.