Hay pocos atlas que dividan el mundo según los mares que lo inundan, ya que la mayoría lo llevan a cabo teniendo en cuenta elementos terrestres, ya sean continentes, países o partes de ellos. El de J. Janssonium (o Janssonius), del siglo XVII, recoge en cada una de las hojas la amplitud de los mares y océanos, constituyéndose en una excepción muy relevante para el Patrimonio Marítimo. Su propio subtítulo nos dice que «contiene una descripción sumamente precisa del mundo marítimo, o de todos los mares del mundo entero, frecuentados por la navegación en la actualidad».

El autor

Johannes Janssonius (1588-1664) fue un librero holandés que provenía de una familia de impresores y editores. Pronto aprendió el oficio de impresor y, tras casarse con la hija de Jodocus Hondius, se convirtió en miembro de una de las familias de editores más importantes de los Países Bajos del siglo XVII. Hizo crecer su editorial en los campos de la geografía y la cartografía, y publicó nuevos atlas del mundo, del mar y de las ciudades, siempre compitiendo con el impresor Blaeu.

Con su cuñado, Henry Hondius, publicó el segundo volumen del Atlas Mercator en 1633. Tras la muerte de este, Jansson se hizo cargo del negocio y siguió con la edición de muchos otros volúmenes de mapas y atlas, incluida una reedición de Civitates Orbis Terrarum de Braun y Hogenberg, en 1657. Sus obras más conocidas fueron el Atlas Novus (1638) y el monumental Atlas Major (1647). Publicó, además, una gran cantidad de material cartográfico, tanto en volúmenes encuadernados como en hojas sueltas.

El Atlas marítimo

Su título completo es Atlantis Majoris, Orbem Maritimum, seu Omnium Marium Orbis Terrarum Navigationibus hodierno temporum frequentatorum descriptionem accuratissimam continens y fue publicado en 1650 en Ámsterdam. La traducción, adaptada, es Atlas Mayor, que contiene una descripción sumamente precisa del mundo marítimo, o de todos los mares del mundo entero, frecuentados por la navegación en la actualidad.

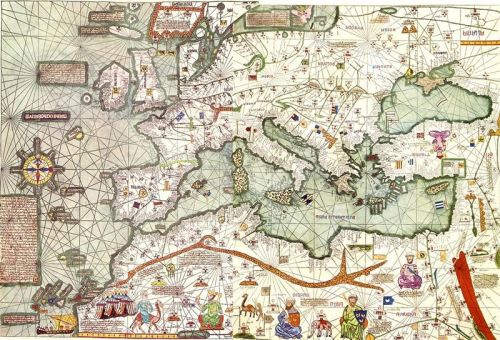

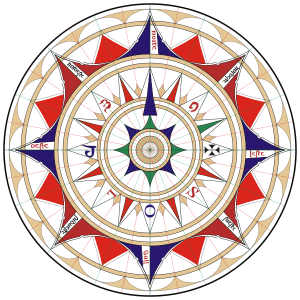

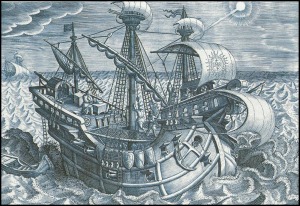

Se inicia con una ilustración de los vientos. Los mapas siguientes contienen las líneas de rumbo centradas en tres rosas de los vientos, como se hacía en los portulanos de siglos anteriores.

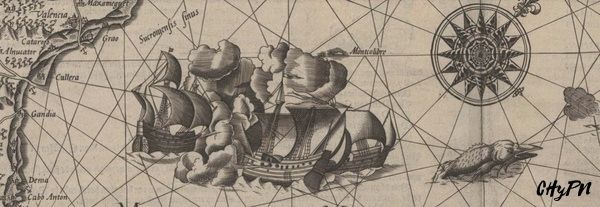

Ofrece 23 cartas marinas a doble página, magníficamente adornadas, con figuras y naves. Los nombres de los mares no siempre se corresponden con los actuales, ya que muchas veces recoge la denominación antigua, como es el caso del mar de India (Índico) o el mar del Zur (Pacífico).

Contiene, además, orlas y cartelas que incorporan angelotes, animales y personajes que representan las costumbres de los lugares cartografiados. Las escalas también están decoradas. Se pueden apreciar especies terrestres, tales como una tortuga, un murciélago, una serpiente o un lagarto, pero también marinos, tanto los que son reales (ballenas) como los imaginarios.

Para acabar

Este magnífico atlas, conocido como «Waterwereld’ en alemán y «waterworld» en inglés, que se ocupa de cartografiar los mares, está digitalizado y disponible en la web de la Biblioteca Nacional de España (es la segunda edición, de 1657).

Se considera el antecedente de otros atlas holandeses producidos a partir de la década de 1660 por cartógrafos como Colom, Doncker y Goos (algunas de sus cartas se puede ver en la web del Instituto Geográfico Nacional).

Más información

ALTIĆ, Mirela. Johannes Janssonius’s Map of Dalmatia and the Ottoman–Venetian Borderland (1650). Imago Mundi, 2018, 70, 1, p. 65-78.

CARHART, George S. How long did it take to engrave an early modern map? A consideration of craft practices. Imago Mundi, 2004, 56, 2, p. 194-197.

CORREDERA, Edward Jones, et al. Hugo Grotius’s De iure belli ac pacis: A Report on the Worldwide Census of the Fourth Edition (1632, Janssonius). Grotiana, 2022, 43, 2, p. 395-411.

KEUNING, Johannes. The Novus Atlas of Johannes Janssonius. Imago Mundi, 1951, 8, p. 71-98.

PUMMER, Heinz. Johannes Janssonius: Buchdrucker und Buchhändler der Königin. Nordisk Tidskrift för Bok-und Biblioteksväsen, 1982, 69, p. 33-48.

SÁENZ-LÓPEZ, Sandra y PIMENTEL, Juan. Cartografías de lo desconocido: Mapas en la BNE. Mapping (1131-9100), 2018, 27, 187.