Virgilio fue un importante poeta romano del siglo I a. C. El tema náutico aparece en repetidas ocasiones en una de sus obras más conocidas, La Eneida, la leyenda fundacional que canta las virtudes del pueblo romano y que contribuyó a cimentar una mitología propia.

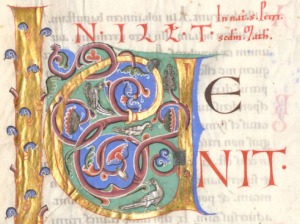

Hemos localizado una edición del siglo XV que compila varias de sus obras, acompañadas de 88 pinturas en miniatura en el margen inferior de muchas de las hojas, por lo que esta semana veremos las magníficas ilustraciones marítimas que acompañan a este texto, atribuidas al artista florentino Apollonio di Giovanni (1415-1465).

La forma en la que los personajes de esta edición aparecen vestidos tiene su origen en el Concilio de Florencia (1493), al que acudieron multitud de prelados de la parte oriental del Mediterráneo. Esta situación influyó en el ilustrador, lo que se refleja en las pinturas, con vestimentas ricamente representadas resaltadas en oro, púrpura y rojo.

La Eneida

Para escribir esta obra se basó en la conocida figura legendaria del héroe troyano Eneas, al que vincula con la fundación de Roma. Muy resumidamente, el protagonista, huye de la destrucción de Troya con un grupo de supervivientes. Para ello reúne una flota y zarpa con ellos por el mar Mediterráneo. Eneas tiene un padre mortal, Anquises, príncipe de Troya (Dardanio) y una madre divina, Venus (Afrodita griega).

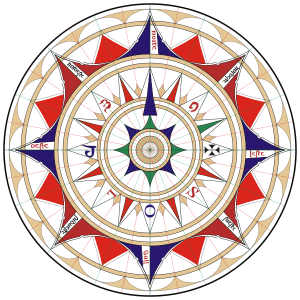

Vamos a seguir el argumento con las ilustraciones de esta edición. Una vez en el mar, la diosa Juno les manda una horrible ventisca que acaba con algunas naves y hace que terminen fondeando en el Norte de África, en Cartago. Previamente habían recalado en las costas de Tracia, Creta y Sicilia, entre otras, tal y como se puede apreciar en el mapa anterior.

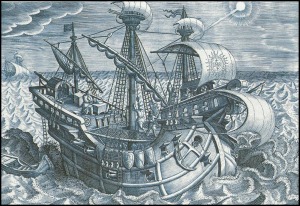

En esos momentos los vientos soplan de manera conjunta en la mar, lo que provoca que las embarcaciones se vean profundamente afectadas. Las velas quedan sin control y muchos tripulantes caen al agua. Se pueden ver galeras y barcos redondos a punto de naufragar. Los nombres de los vientos representados son Euro (Sureste), Nothus y Auster (Sur), Affricus (Suroeste), Boreas (Norte), Zephirus (Oeste) y Aquilón (Noroeste).

En La Eneida se narra de esta forma:

«Luego que estuvimos en alta mar, y desaparecieron todas las costas, sin que viésemos por dondequiera más que cielo y agua… Horribles tinieblas cubrieron las olas. Al punto los vientos revuelven la mar y se levantan enormes oleadas… Negros nubarrones envuelven el día, y una lluviosa oscuridad nos roba el cielo; de las rasgadas nubes brotan frecuentes relámpagos. Perdido el rumbo, andamos errantes por el tenebroso piélago… Todavía anduvimos errantes por el caliginoso mar durante tres días sin sol, y otras tantas noches sin estrellas; por fin, al cuarto día vimos por primera vez alzarse tierra en el horizonte«.

La influencia de los vientos es muy importante hasta que el dios Neptuno, montado en un carro tirado por seres mitológicos con cabeza de ave, cuerpo y cola de pez, llega para defender la flota y a sus tripulantes. A partir de su aparición se van retirando.

Una vez que consiguen llegar a Cartago, la reina Dido los recibe y se establece una relación amorosa con Eneas, hasta que una orden divina le incita a marcharse hasta las costas italianas.

El dios Júpiter, mandando a Mercurio como mensajero, ordena a Eneas que vaya a fundar la ciudad de Roma. En la ilustración aparece junto a Venus (madre de Eneas). La flota está fondeada y a salvo, de hecho hay una pequeña embarcación en faenas de pesca. En la costa se puede ver, en segundo plano, a Eneas y a su fiel amigo Acates.

Tras la partida del héroe, la reina Dido se suicida. La última parte narra la llegada de Eneas a la península itálica, tras haber recibido un mensaje directo de los dioses, que le indicaban que su destino era fundar la ciudad que posteriormente sería Roma. También se recoge la guerra que sostiene con Turno, rey de los rútulos (un pueblo del Lacio) y que con la victoria consigue la mano de Lavinia, princesa de este reino.

Para acabar

El mar y la navegación tienen en la Eneida una función narrativa muy importante. Comparten protagonismo con Eneas, porque la flota navega por el Mediterráneo y es atacada por vientos huracanados, posteriormente el héroe vuelve a embarcar y esta vez para dirigirse al continente europeo a fundar una gran ciudad. En el relato también se utiliza un riquísimo y preciso vocabulario para referirse a los temas marítimos, lo que ha dado lugar a que algunos investigadores crean que tuvo apoyo de expertos marinos de su época para escribir esta leyenda fundacional.

La edición comentada está digitalizada y depositada en la Biblioteca del Congreso de Washington.

NOTA: Según Virgilio, el linaje romano procede del hijo de Eneas, Ascanio, que habría fundado la ciudad de Roma. Para conseguir vincular a Eneas con Rómulo y Remo se inventaron la dinastía Albana, que los unía directamente. Así se justificaba que los citados gemelos fueran descendientes directos de Eneas.

Más información

ALVAR EZQUERRA, Antonio. El mar en la Eneida. Revista de Estudios Clásicos, 2016, 43, p. 11-43.

BAUZÁ, Hugo Francisco. Virgilio y su tiempo. Madrid: Ediciones Akal, 2008.

FERNÁNDEZ, Tomás y TAMARO, Elena. Biografía de Virgilio. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea, 2004.

LÓPEZ, Vicente Cristóbal. Virgilio, Troya, Roma y Eneas. Polis: revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad, 1993, 5, p. 59-72.

RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ, Miguel. Una lectura de temas épicos latinos: la» La Tempestad Literaria» en Virgilio y Ovidio. Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, 1985, 4, p. 207-248.

SAINT-DENIS, E. Le rôle de la mer dans la poésie latine. Paris: Klincksieck, 1935.

VON ALBRECHT, Michael. Virgilio: Bucólicas, Geórgicas, Eneida. Murcia: Editum, 2013.