Cuando los europeos llegaron a América se generaron mucho mitos, y algunos hacían referencia a lugares geográficos recién descubiertos. Con el paso de los decenios muchos quedaron olvidados, pero otros pervivieron, tanto en la mente de los pobladores como en la cartografía. Uno de ellos, reflejado en las cartas náuticas, es la idea de que California era una isla, que se remonta a los primeros tiempos, cuando los navegantes del viejo continente llegaron a la costa oeste de América del Norte. Otro era que en la parte septentrional de esta «isla» había un paso que comunicaba dos océanos: el Pacífico y el Atlántico. Estas ideas erróneas persistieron durante muchos años y sólo fueron desmentidas décadas más tarde.

Su descubrimiento

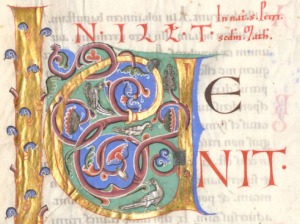

Situada en el inmenso océano Pacífico, cuando los españoles llegaron allí en 1533 supusieron que era una isla enorme. No es nada raro, ya que tiene alrededor de medio millón de km2, un inmenso territorio difícil de valorar inicialmente. Pensaron, recordando Las Sergas de Esplandián, que estaban en los dominios de la reina Calafia, en el que vivían mujeres de extraordinaria fuerza, gran belleza, coraje y espíritu apasionado. También lo llamaron «isla de mujeres» o «ziguatan», término del que luego saldría el nombre de una localidad costera de la zona, Ziguatanejo. En esa época la distinción entre realidad y ficción, especialmente en un mundo recién descubierto, lleno de novedades, impresionantes paisajes y seres fabulosos, era mínima.

Aunque el mito de las amazonas tiene raíces griegas, es posible que las lecturas clásicas del autor de las Sergas, Rodríguez de Montalvo, se mezclaran con las primeras noticias de los viajes de Colón, dando origen a su novela.

Una vez que se pudo probar que era una península, durante varios decenios se siguió incluyendo en la cartografía como una isla, lo que prueba que los nuevos descubrimientos geográficos no siempre eran conocidos, ni se difundían rápidamente.

Vínculo con el estrecho de Anian

Igualmente, existía la creencia de que en el norte de la supuesta isla de California había un paso, el estrecho de Anian, que daba entrada al Atlántico. Muchos navegantes, desde el siglo XVI, bordearon la costa pacífica californiana en busca de esta comunicación entre los dos mayores océanos del mundo.

La realidad, tal y como la entendemos hoy, es que hay un paso, pero mucho más arriba, a 48º al norte, de lo que algunos afirmaban. Tampoco comunica el Pacífico con el Atlántico, sino con el Océano Ártico, y se denomina estrecho de Bering.

Para acabar

La persistencia de estos mitos en la cultura popular, así como su representación en mapas y cartas náuticas, evidencia cómo las ideas erróneas perduran en el tiempo.

En el caso de California, es más que probable que la introducción del personaje de Calafia fuera un elemento circunstancial. La literatura caballeresca, llena de acción y personajes ficticios, acabó impregnando la mente de muchos de los navegantes que la habían leído u oído acerca de sus protagonistas. Eran descripciones de lugares exóticos que podían asemejarse a los nuevos espacios hallados. Estos nombres, primeros ficticios, posteriormente fueron asignados a lugares geográficos reales, quedando para siempre fijados a sitios concretos. Así, los conquistadores inspirados en este texto caballeresco, denominaron a dos impresionantes lugares del Nuevo Mundo: el río Amazonas y California.

Más información

BLASCO IBÁÑEZ, Vicente. La reina Calafia. Prometeo, 1923. [Novela]

CUTTER, Donald C. Sources of the Name «California». Arizona and the West. Journal of the Southwest, 1961, 3, 3, p. 233-244.

GIRÁLDEZ, Susan C. Las sergas de Esplandián, Granada, Constantinopla y América: la novela caballeresca como portavoz de la modernidad. Semiótica y modernidad. Actas del V Congreso internacional de la Asociación Española de Semiótica. La Coruña, 1994, p. 183-196.

LUIS JIMÉNEZ, Isidro, et al. Las amazonas, California, Rodríguez de Montalvo y las crónicas americanas. Philobiblion: Revista de Literaturas Hispánicas, 2015, 1.

MILLÁN GONZÁLEZ, Silvia Caterina. Geografías del mito de las Amazonas en las Sergas de Esplandián: tras los pasos de Calafia. Historias Fingidas, 2017, 5, p. 73-107.

POLK, Dora B. The Island of California. A History of a Myth. Spokane: The Arthur H. Clark Company, 1991.

PISU, Alessio. La isla de California y la reina Calafia: dos espejismos amadisianos en el Nuevo Mundo. Anales de Literatura Hispanoamericana, 2022, 51, p. 135-147.

RODRÍGUEZ DE MONTALVO, Garci. Las sergas de Esplandián. El ramo que de los quatro libros de Amadis de Gaula sale llamado las Sergas del muy esforçado cauallero Esplandian, hijo del excelente rey Amadis de Gaula. Alcalá de Henares: Vda. y herederos de Juan Gracián, 1588. [La 1ª edición es de 1510, publicado en Sevilla por Jacobo de Cromberger, aunque hay autores que lo sitúan unos años antes].

SCRUGGS, Charles. Queen Calafia’s Paradise: California and the Italian American Novel. Western American Literature, 2010, 45, 2, p. 217-218.

VENEGAS, Miguel. Noticia de la California y de su conquista temporal, y espiritual hasta el tiempo presente (etc.). Madrid: Imp. Vda. Manuel Fernández, 1757.

WAGNER, Claudio. Los mitos en tiempos de la conquista española. Estudios Filológicos, 2022, 70, p. 213-226.