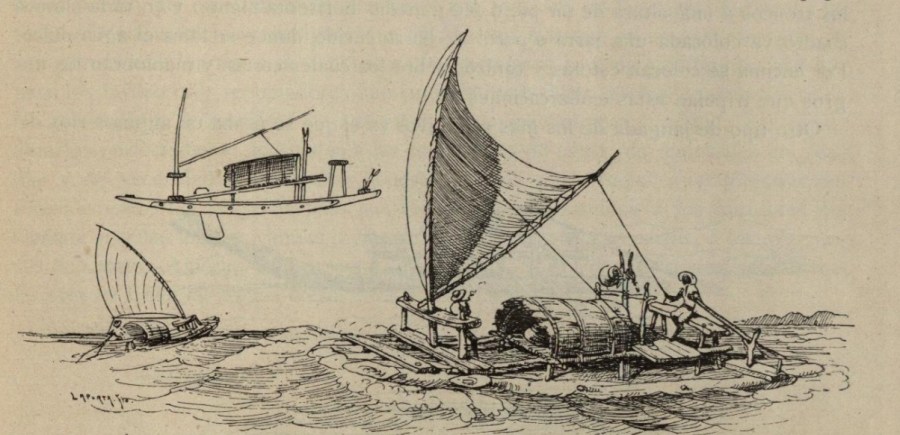

Las conferencias presentadas en la II Jornada de Patrimonio Marítimo están grabadas y disponibles en nuestro canal de YouTube. Sobre las primeras embarcaciones que se construyeron en esta zona de América del Norte existía la idea de que eran bastante toscas y de que se hacían en un momento determinado, atendiendo a necesidades muy concretas. Sin …