Por Marina Ortiz, Grado en Gestión de Información y Contenidos Digitales

Zheng He, originalmente llamado Ma He, nació en 1371 en la provincia de Yunnan (China), en el seno de una familia musulmana. Durante su niñez fue capturado y castrado. En medio de este caos, el joven Ma He demostró unas habilidades y un ingenio que captaron la atención del futuro emperador. Tal vez fue su resistencia, junto con su inteligencia y madurez, lo que permitió que el príncipe viera su potencial.

Cuando Zhu Di se convirtió en el emperador Yongle, Ma He, quien ahora adoptaba el nombre de Zheng He, fue liberado de su cautiverio y, en lugar de relegarlo a un papel secundario en su corte, el emperador decidió darle la oportunidad de liderar las expediciones marítimas y comandar una gran flota, que más tarde serían conocidos como los Viajes del Tesoro.

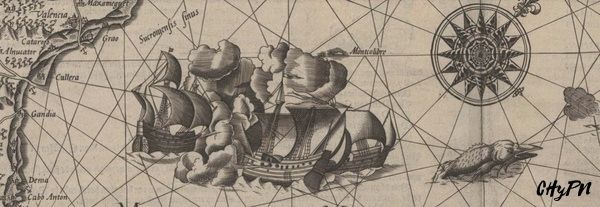

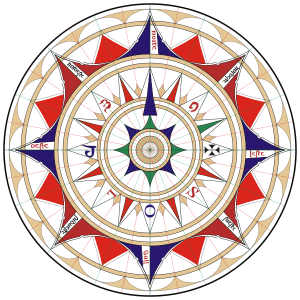

Durante los siete viajes, realizados entre 1405 y 1433, navegó por el sudeste de Asia, el Océano Índico, el Golfo Pérsico y la costa Este de África. Las expediciones tenían múltiples propósitos, incluyendo la demostración del poderío y la riqueza del imperio Ming, la obtención de tributos de naciones más pequeñas y el establecimiento de lazos comerciales.

Viajes por Asia

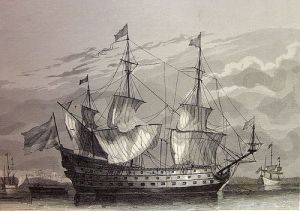

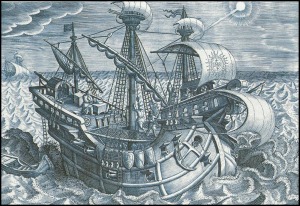

El primer viaje del Tesoro (1405-1407) fue una expedición monumental, con más de 300 barcos y una tripulación de alrededor de 27.000 hombres. Las embarcaciones iban cargadas de bienes para el comercio y llevaban regalos diplomáticos.

Partieron de China, navegando hacia el Sur, a lo largo de la costa de Vietnam y luego hacia el Oeste, a través del mar de China Meridional. Llegaron a Java y desde allí se dirigieron hacia el norte hasta Calicut en la India y Sri Lanka.

El viaje no fue solo una hazaña de exploración, sino también de diplomacia. Zheng He llevó consigo cartas del emperador Yongle para los líderes de los diversos reinos que visitó, estableciendo tributos y acuerdos comerciales, instaurando la reputación de la dinastía Ming como una potencia marítima.

En el segundo (1407-1409) volvió a visitar los reinos del Sudeste Asiático y la India, con el objetivo de continuar con las relaciones establecidas y llevó de vuelta a sus países de origen a los embajadores que habían llegado a China. Pero no solo fortaleció las relaciones diplomáticas ya existentes, sino que también sentó las bases para la resolución pacífica de conflictos y para el desarrollo del comercio en la región.

En su tercera expedición (1409-1411) la flota navegó por las conocidas rutas comerciales del Sudeste Asiático, haciendo paradas en Vietnam, Sumatra y Java. Posteriormente, cruzaron el estrecho de Malaca para adentrarse en el Océano Índico Oriental. El viaje culminó con su llegada a las costas de la India y Sri Lanka.

Llega a África

En la cuarta travesía (1413-1415) Zheng He llevó a su flota más lejos que nunca, llegando a las Maldivas y Ormuz, en el Golfo Pérsico. También navegó hasta las costas de la actual Somalia y Kenia. Esta visita africana fue un hito, ya que por primera vez un emisario del Imperio Ming establecía contacto con estos reinos. En la actual Kenia capturaron una jirafa que llevaron como tributo. Los chinos se interesaron especialmente por esta jirafa y en 1415 enviaron una segunda jirafa a China, acompañada de una cebra y un orix.

El quinto viaje (1417-1419) es famoso porque llegaron a las ciudades africanas de Mogadiscio, Mombasa y Malindi. Allí tuvo ocasión de realizar intercambio de bienes con las sociedades africanas, pero algo más llamó la atención de los exploradores chinos: su rica y diversa fauna.

Uno de los aspectos más notables fue la variedad y cantidad de animales exóticos que la flota pudo llevar de vuelta a China. La llegada de estos animales marcó un hito en la historia natural del país, ya que proporcionaron a los naturalistas la oportunidad de expandir su conocimiento de la zoología mundial.

Los últimos viajes

Con el propósito de reforzar los lazos diplomáticos, el emperador Yongle decidió que los embajadores de Calicut, Malindi y de otros países, deberían ser escoltados de regreso a sus respectivas tierras, y el mejor para esta misión era Zheng He, que comandó la sexta expedición (1421-1422).

Durante el último de sus viajes (1431-1433) volvieron a visitar los puertos que ya habían frecuentado, tanto en el sureste asiático como en la costa este de África. Esta travesía final no sólo sirvió para consolidar la influencia y presencia china en los mares, sino que también reforzó el legado de Zheng He como un gran líder y explorador.

Para concluir

Aunque este fue el final de los viajes de la Flota del Tesoro, el legado de Zheng He sigue vivo. Estas expediciones marítimas demostraron la fortaleza, la riqueza y la influencia del imperio Ming, y el papel que jugaría su país en los siglos venideros. Estos viajes anticiparon el papel de China como potencia mundial y facilitaron un intercambio cultural sin precedentes, abriendo el país al mundo y el mundo a China. Por ende, el almirante Zheng He, haciendo uso de su valentía y estrategia, marcó un hito en las relaciones internacionales que aún hoy es perceptible.

Más información

FINLAY, Robert. The Voyages of Zheng He: Ideology, State Power, and Maritime Trade in Ming China. Journal of The Historical Society [en línea]. 2008, vol. 8, no. 3, p. 327-347 [Consultado el 28 de junio de 2023].

HOLMES, James R. Zheng He Goes Traveling—Again. Rethinking Our Notions of «Asia». 2016, 11, 2. [Consultado en 28/06/2023].

Los siete viajes de Zheng He. En: Enciclopedia de la Historia del Mundo [en línea]. 2019 [consultado el 28 de junio de 2023].

WARD, Sarah. Chinese Whispers: Zheng He’s Treasure Ships in the context of Chinese Maritime Policy in the Ming Dynasty. University of Southampton, 2006 [Consultado en 28/06/2023].

WEI, Yang. Admiral Zheng He’s Voyages to the West Oceans. Maritime Asia, 2014, 19, 2 [Consultado en 28/06/2023].