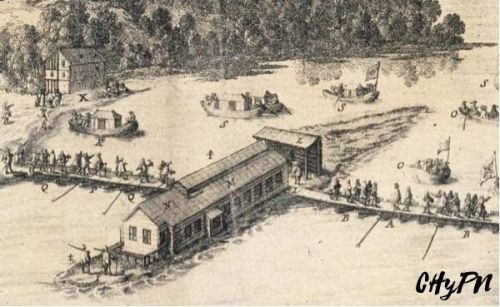

Cuando los españoles descubrieron la existencia del continente americano y las grandes expediciones tuvieron su mayor apogeo, fueron miles las leyendas que surgieron en torno a nuevos territorios. Uno de ellas fue la existencia del estrecho de Anián.

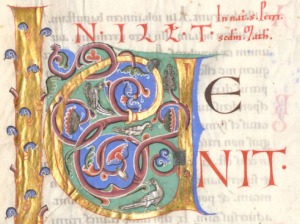

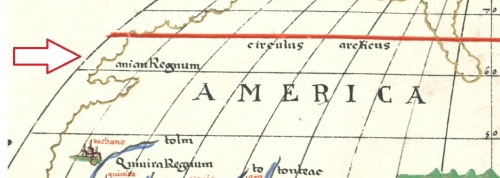

El estrecho de Anián en un mapa de Joan Martínez (1587). Fuente: Museo Naval de Madrid. Biblioteca Digital del Patrimonio Bibliográfico

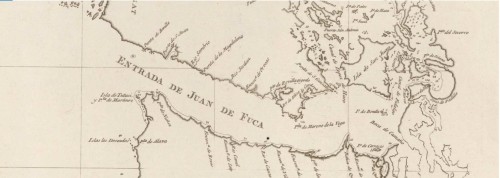

El Estrecho de Juan de Fuca

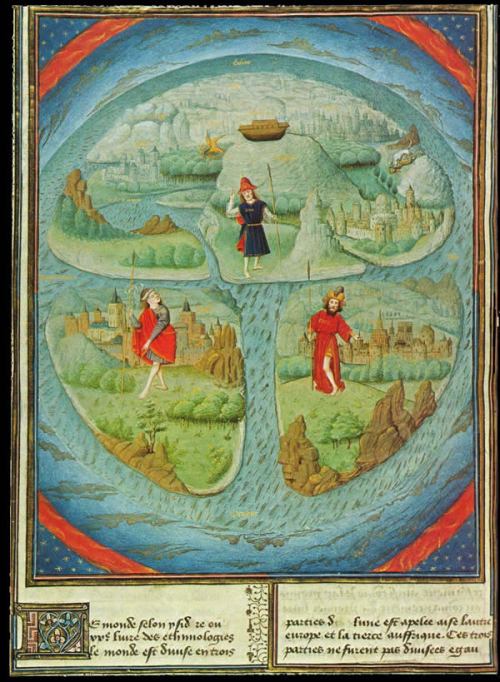

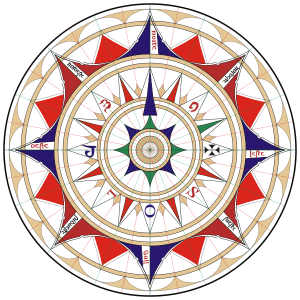

Existía la creencia de que en el norte del Pacífico había un paso que daba entrada al Atlántico. Fueron muchos los navegantes que se adentraron en lo que se llamó la Alta California, y desde el siglo XVI bordearon la costa pacífica californiana en busca de una salida al Atlántico. Uno de los primeros fue Juan de Fuca, un navegante griego al servicio de la corona española, que fue en busca del llamado paso del noroeste.

Detalle del estrecho de Juan de Fuca en una carta náutica española del siglo XVIII. Fuente BDH

El estrecho que lleva su nombre está a 48 grados al norte, pero todavía quedaba mucho por descubrir hasta llegar a un paso que uniera el Pacífico con otro mar, que no era el Atlántico.

Más intentos de encontrar el paso del Noroeste

El desconocimiento del Pacífico norte era general y absoluto, por lo que leyendas y mitos se mezclaban fácilmente con la realidad. En una carta que fray Andrés de Aguirre envió al arzobispo de México en 1583, se dice que:

«… no es de menos importancia proseguir el descubrimiento de aquella costa, de los 41º en adelante, para entender los secretos de ella, porque un angosto estrecho que llaman de Anián que según se tiene noticia es lo último descubierto de la costa de la China en cincuenta y dos grados de latitud» (Archivo General de Indias, México, 27).

Tras sus pasos fue Lorenzo Ferrer Maldonado a finales del siglo XVI. Afirmó, sin ningún argumento, que había llegado al estrecho de Anián a unos 60º al norte. Fue un embaucador que consiguió convencer a algunos eruditos, que creyeron su versión y en los siglos posteriores enviarían expediciones a esa zona. Del mismo estilo fantástico fue la aventura de Bartolomé de Fonte, que en 1640 dijo haber llegado sobre los 70 grados norte y haber hallado el estrecho. Contaba también que allí se había encontrado con un buque inglés que venía del Atlántico.

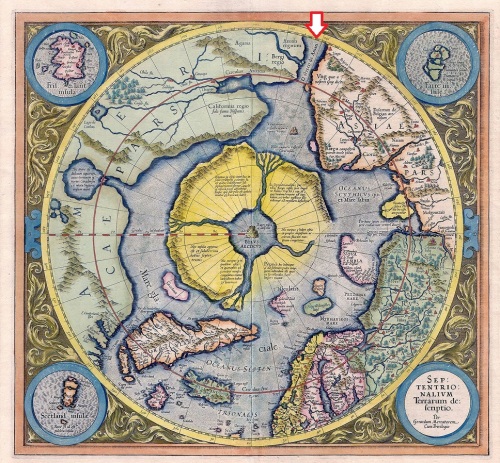

Mapa del Ártico de Gerardus Mercator, edición de 1623, señalando el estrecho de Anian. Fuente: Gallica

Cartógrafos muy conocidos como Martínez, Ortelius, Mercator y Forlani incluyeron el estrecho en sus cartas. Incluso la Academia de Ciencias de París apostó por su existencia y por apoyar la versión de Ferrer Maldonado. Sobre el tema se publicaron varios libros que afirmaban la existencia del estrecho de Anián.

El estrecho de Anián señalado en un mapa de China del S. XVII. J. Hondius. Fuente: Gallica

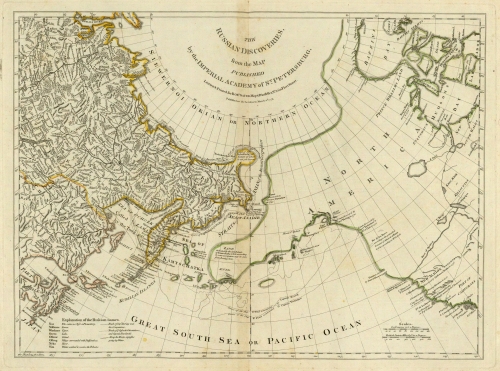

La realidad, tal y como la entendemos hoy, es que hay un paso, mucho más arriba de lo que algunos afirmaban, pero no comunica el Pacífico con el Atlántico, sino con el Océano Ártico. Vitus Bering, un explorador danés al servicio del emperador ruso Pedro el Grande, cruzó este estrecho en 1728 y por eso lleva su nombre. En ese viaje, una parte de la tripulación murió de escorbuto. Se había demostrado que América y Asia no estaban unidas y que al Norte existía un estrecho corredor que separaba dos océanos, el Pacífico y el Ártico, como se puede ver en el mapa que se levantó con ocasión de esta expedición.

El mapa que muestra el estrecho de Bering, todavía llamado de Anián. Fuente: Jefferys, 1776.

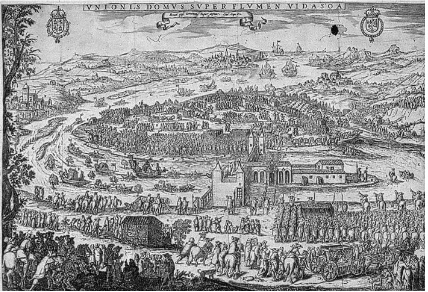

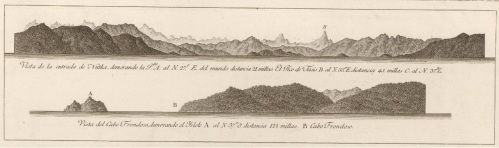

Curiosamente, antes de conocer los resultados de la expedición de Bering, muchos navegantes españoles, especialmente los oficiales de la Real Armada, tenían ya muy claro que allí no había ningún estrecho de Anián, pero las presiones del gobierno hicieron que se formara una expedición para buscar ese paso. Allí se dirigieron en 1792 las goletas Sutil y Mexicana, al mando de ilustres oficiales como Alcalá-Galiano y Cayetano Valdés, que pudieron corroborar, entre otros muchos asuntos, que en esas latitudes no existía el estrecho en cuestión.

Vistas de costa levantadas desde las goletas Mexicana y Sutil, extraídas de las cartas de la expedición recogidas en la obra de Alcalá-Galiano, 1802. Fuente: BDH.

Si analizamos detenidamente estos relatos, es fácil entender que todos tenían su parte de razón, que había un estrecho, pero erraron en el lugar de localización y a la hora de afirmar los mares que conectaba. Toda una aventura, con muchos navegantes a la busca del paso del Noroeste, que en el siglo XVIII quedó claro que existía, aunque mucho más al Norte, en tierras polares.

El estrecho de Bering. Fuente: Google Maps

Más información

ALCALÁ-GALIANO, Dionisio, et al. Relación del viage hecho por las goletas Sutil y Mexicana en el año de 1792 para reconocer el Estrecho de Fuca: con una introducción en que se da noticia de las expediciones executadas anteriormente por los españoles en busca del paso del noroeste de la América. Madrid: Imprenta Real, 1802.

JEFFERYS, Thomas. The Russian Discoveries, from the Map Published by the Imperial Academy of St. Petersburg. London, Printed for Robt. Sayer, Map & Printseller, Nº 53 Fleet Street. London, 1776.

LOSA CONTRERAS, Carmen. Miscelánea: Nota sobre «El ejército y la armada en el Noroeste de América: Nootka y su tiempo», de Leandro Martínez Peñas y Manuela Fernández (coord.). Revista de la Inquisición: (intolerancia y derechos humanos), 2013, 17, p. 271-274.

RODRÍGUEZ, Jimena. Mareantes mareados: El estrecho de Anián y las Naos a California. Romance Notes, 2015, 55, 4, p. 133-144.

SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano. Lorenzo Ferrer de Maldonado (Berja, 1557-Madrid, 1626) y el paso del noroeste. El peculiar descubrimiento del mítico estrecho de Anián por las heladas aguas de Canadá y Alaska. Farua: Revista del Centro Virgitano de Estudios Históricos, 2013, 16, p. 65-92.

ZDENEK, Joseph W. La relación entre California y el Estrecho de Anián, según el cronista fray Antonio de la Ascensión. Revista de Occidente, 1974, n 132, p. 375-386.