Autor: Pedro Fondevila Silva

Los gastadores

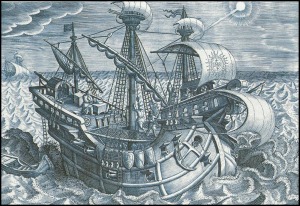

El verbo gastar tenía en los tiempos antiguos el significado de robar, talar, destruir, asolar, devastar un país. Durante la Edad Media y hasta el siglo XVII la utilización de una gran masa de gastadores era imprescindible por la organización de los ejércitos y la naturaleza de las guerras. Los gastadores allanaban los caminos para el paso de los trenes y carruajes, talaban bosques y abrían trincheras. Se utilizaba a paisanos para esta tarea para reservar a los soldados.

En el siglo XVIII se comienza a emplear soldados para la tarea de desbastar bosques, habilitar caminos, entre otros, eligiéndolos entre los más robustos y diestros en el manejo del hacha. Esta función de avanzada sobre el resto del ejército se consideraba distinguida, por lo cual los gastadores vestían prendas distintivas (gorra de pelo, mandil) portando los útiles de su cometido (hacha, pico, pala) y desfilando al frente del batallón.

Los gastadores actuales aparecen por vez primera en 1768, en el artículo 5, título 1, tratado 1 de las Ordenanzas del Ejército, que señala seis gastadores y un cabo a cada batallón.

La lámina superior representa al Regimiento de Jaén en 1793, año de su formación. El regimiento aparece formado en orden de desfile con la escuadra de gastadores en cabeza. Los gastadores llevan gorra de pelo provista de frontalera de metal, y un mandil de cuero colocado sobre la chupa y debajo de la casaca. Los soldados llevan los útiles de su cometido: pala, pico, hacha, mientras que el cabo porta un fusil. Detrás forma la compañía de granaderos con el oficial a la derecha, y, a continuación, las compañías de fusileros. Entre la tropa aparecen las banderas sencillas o batallonas, faltando en el dibujo la bandera coronela. Es de destacar las figuras de los tambores, (el de granaderos lleva gorra de pelo), con los colores regimentales trocados para poder distinguirlos fácilmente durante el combate, pues las órdenes se transmitían mediante toques de tambor. Interesante es, también, el grupo de músicos con instrumentos de la época. Sus casacas llevan los colores del regimiento, si bien primando los secundarios (cuello) sobre los principales (solapa y vueltas), para evitar la confusión con los tambores.

En el sombrero, en vez de la escarapela, llevan un plumero con los colores distintivos de la unidad. Estos músicos no pertenecen a la plantilla del regimiento, (seguramente fueron contratados por el coronel de forma particular), y sus uniformes no son reglamentarios, aunque tienen corte militar y utilizan los colores del regimiento.

Por último, decir que cuando se crearon oficialmente las bandas de música, sus componentes nunca lucieron la gorra de pelo; solo la usó el tambor mayor en el siglo XIX y de una factura distinta a la de los granaderos.

No he podido encontrar ningún documento que demuestre la existencia de los gastadores en la Infantería de Marina en coincidencia con los granaderos. En los libros registros de la infantería de marina no aparecen reseñados, pero esto no quiere decir que no los hubiese, ya que se elegían entre los soldados y, según parece, sin una gratificación especial, por lo que aparecerían como soldados en estos libros de pagamento.

En mi opinión, mientras no se demuestre documentalmente lo contrario, la Infantería de Marina debió contar con gastadores en el periodo citado (1768-1827), por las siguientes razones:

El afán de emulación entre la Armada y el Ejército.

La costumbre de hacer extensiva a la Infantería de Marina las regulaciones del Ejército. Así, durante la Guerra de la Independencia, la Real Orden de 28 de noviembre de 1808 determina que las tropas de Marina, cuando estuvieran integradas en unidades del Ejército, se gobiernen en todo según las ordenanzas de las demás tropas.

Nota del equipo de edición: en entregas anteriores hubo una equivocación a la hora de incluir las láminas. Las de la entrega III debían estar colocadas mas adelante, pero por error se colocaron allí. Aunque ya está corregido el error, pedimos disculpas.

![frase-mayo2012-libro[1]](https://blogcatedranaval.com/wp-content/uploads/2012/05/frase-mayo2012-libro1.jpg?w=242&h=300)