¿Existió de verdad Tartesos? Pues sí. Durante siglos ha sido una magnifica leyenda pivotando en los orígenes de la Península Ibérica, hasta que hace treinta años la investigación comenzó a sacar a la luz una verdad histórica: que desde el siglo XI a.C. hasta el V a.C. se desarrolló en el suroeste peninsular una peculiar cultura, la tartésica. Sabemos que estableció importantes redes de comercio internacional durante unos cuatro siglos y que desapareció por problemas económicos y sociales. El núcleo inicial de Tartesos estaba entre Cádiz, Sevilla y Huelva, posteriormente se extendió por una parte importante del oeste peninsular, incluyendo ciertas zonas del centro y sur de Portugal.

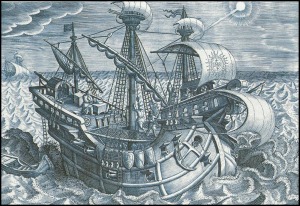

En esos momentos el comercio con la parte Este del Mediterráneo sólo era posible a través del mar, por lo que contar con barcos preparados para el transporte era vital. Es muy posible que fueran los fenicios, los maestros del arte de la navegación, los que introdujeran sus preciadas técnicas en la Península. Pero, aparte de los barcos para navegar por el mar Mediterráneo, en la nueva ubicación, Tartesos, había multitud de cauces fluviales útiles para el transporte, por lo que también tenemos evidencias de navegación por los ríos peninsulares (Guadalquivir, Guadiana, Tajo y Duero).

Se han hallado 13 sitios arqueológicos donde aparecen representaciones de barcos, generando un registro sustancial que permite analizarlos, determinar si son naves fluviales y conocer los vínculos que existen entre buques mediterráneos y las representaciones atlánticas. Aunque no ha sido posible datarlos todos, los conocidos son de los siglos VII, VI y V a.C., fecha que coincide con el momento de mayor expansión dentro de las relaciones coloniales que operaban en la zona de las riberas de los ríos antes citados. Vamos a ver algunos de los más importantes gracias a un reciente artículo publicado en inglés (Rodríguez y García 2020).

Valle del Guadalquivir

Uno de los barcos más significativos aparece en una placa llamada Bronce Carriazo, de 95 × 153 mm, que forma parte de la sección lateral de un bocado de caballo. Localizada cerca de la ciudad de Sevilla. Aunque no se corresponde estrictamente con la forma de nave, algunos autores han sugerido que podría ser el diseño esquemático de un barco, quizás para transportar a la divinidad solar. Los dos pájaros formarían parte de la proa y de la popa, rodeando la escena central en la que se representa a la diosa Astarté portando dos flores de loto.

Valle del Guadiana

La primera imagen de una embarcación se encontró en el yacimiento de Cancho Roano (Badajoz). Se trata de otro bocado de caballo, en el que se muestra la imagen bifronte de una persona que va sobre una barca decorada con cabezas de caballo en sus extremos. Esta pieza tiene el mismo diseño que la anterior y puede sugerir un viaje al más allá.

Hace poco han aparecido tres nuevas imágenes náuticas dentro de un yacimiento del siglo V a.C., en el poblado de El Turuñuelo (Badajoz), en la confluencia entre el Guadiana y uno de sus principales afluentes.

Son embarcaciones fluviales de poco calado, fondos planos, con voluminosas popas ornamentadas y posiblemente propulsadas a remo, ideales para el tráfico por un río.

Valle del Tajo

El barco de La Aliseda (Cáceres), en el tramo central, está representado en un sello de oro de forma ovalada. Es una escena náutica en la que un remero y una divinidad entronizada, que porta un cetro, viajan a bordo de una embarcación. Las figuras están separadas por una flor de loto. A la izquierda de la nave se encuentra un ave (posiblemente un ibis), y bajo el casco hay grabados cuatro peces. El barco es simétrico y de sección alargada, caracterizado por tener tanto la proa como la popa muy elevadas y rematadas con cabezas de ave. Aunque estas representaciones son escasas en el Mediterráneo occidental, se ha interpretado como una especie de barca de totora utilizada para la navegación fluvial.

Valle del Duero

Las imágenes náuticas aquí están en la desembocadura del río. El primer ejemplo conocido es el aro de Baiao, perteneciente a un tesoro de oro hallado en Oporto (Portugal). El elemento decorativo central es un cuenco de palmeta de estilo oriental, muy presente en los elementos de marfil tartésicos. En su decoración hay un diseño en forma de barco, con un casco semicircular rematado en proa y popa con volutas.

Rasgos similares

Los rasgos comunes de todas estas representaciones de embarcaciones son que tienen poco calado y un francobordo mínimo, la proa suavemente inclinada hacia delante y un codaste vertical curvado ostentosamente sobre la cubierta. Los barcos representados no son fenicios, o al menos no son comparables con los registrados en el Este del Mediterráneo, donde surgió esta cultura. Tampoco son naves ‘indígenas’, ya que sus constructores no fueron indiferentes a las influencias mediterráneas. Todos integraron rasgos vistos en ambos sistemas culturales, dando como resultado una nueva tradición marítima híbrida, propia de la región y de este período en particular.

En síntesis

En definitiva, el importante número de representaciones náuticas documentadas más allá de las Columnas de Hércules revela el impacto que tuvo la navegación mediterránea en las costas atlánticas. También nos acercan al papel que jugó el tráfico fluvial. Todo esto sirve para enfatizar la conexión que existía en el suroeste ibérico, fomentando un proceso de hibridación cultural del que las embarcaciones fueron a la vez vehículo y resultado.

Además, la distribución sistemática de esta iconografía de barcos híbridos a lo largo del suroeste peninsular, así como su superposición con los patrones culturales de la cultura tartésica, nos llevan a sugerir el desarrollo de un ‘paisaje cultural marítimo’ propio (Rodríguez y García 2020).

Nota: aunque en muchas webs aparece escrito Tartessos, la RAE marca que se escribe Tartesos, por eso hemos elegido esta grafía.

Más información

BLÁZQUEZ, J. Mª. Tartessos y los orígenes de la colonización fenicia en Occidente. Salamanca: Universidad, 1975.

CASSON, Lionel. Ships and seafaring in ancient times. Texas: University, 1994.

CULICAN, William. Phoenician remains from Gibraltar. Australian Journal of Biblical Archaeology, 1972, 2/1, p. 110–145.

ESCACENA CARRASCO, José Luis. Cuando acabó todo. Un final para el mundo tartésico. Desperta Ferro. Arqueología e Historia, 2017, 12, p. 52-57.

GARCIA CARDIEL, J. El catálogo de las naves de occidente. Embarcaciones de la Península Ibérica, Marruecos y archipiélagos aledaños hasta el principado de Augusto. Oxford: BAR International, 2013.

MOYANO, J. Mucho más que barcos. Una aproximación teórica a las funciones, capacidades náuticas, bases materiales y dimensión social de la tecnología naval prehistórica. Oxford: BAR International, 2018.

PEREIRA, G., and ARRUDA, A. Boats carved on the Atlantic coast of the Iberian Peninsula. Landscape, symbols and people. In A. Betterncourt et al. (eds.). Recorded places, experienced places. The Holocene rock art of Iberian Atlantic north-west. Oxford: BAR International, 2017, p. 193–207.

REY DA SILVA, A. Nautical iconography from the Iberian Peninsula in Prehistory. In S. TRIPATI (ed.), Maritime contacts of the past. Deciphering Connections Amongst Communities. New Delhi, 2014, p. 365–401.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Esther & GARCÍA CARDIEL, Jorge. Between the Mediterranean and the Atlantic: nautical iconography in the south‐west Iberian Peninsula. International Journal of Nautical Archaeology, 2020, 49, 1, p. 179-193.

SOUSA, E. & GUERRA, S. A presença fenícia em Lisboa: novos vestigios descobertos no alto da colina do Castelo de Sao Jorge. Saguntum, 2018, 50, p. 57–88.

[…] Origen: Las primeras naves peninsulares: las tartésicas […]

Me gustaMe gusta

[…] de sus centros en Andalucía (España). Nos referimos a la magnífica civilización tartésica, con espectaculares vínculos fluviales y marítimos recientemente […]

Me gustaMe gusta

[…] durante unos cuatro siglos y que desapareció por problemas económicos y sociales. El elevado número de representaciones náuticas, documentadas más allá de las Columnas de Hércules (estrecho de Gibraltar), revela el impacto […]

Me gustaMe gusta

[…] castros litorales desarrollaron un importante comercio con otros pueblos peninsulares como los de Tartesos, y de distintos lugares del Mediterráneo, entre ellos los pueblos […]

Me gustaMe gusta